運営:有限会社ピィファ・パートナーズ

今月の本

~毎朝5分*2~3冊をご紹介していきます~

毎朝20分ほど読書の時間を作っています。もともとは1冊の本を読み終わるまで別の本を読まないタイプでしたが、そんなことをしていたら、①読みたい本だけを優先する、②積読が増える、③ジャンルが偏る、という事態に陥ってしまいました。そこで子供たちが学校で行っているように「朝読書の時間」というものを設けて、毎日少しずつでも読み進めるようにしたところ、1カ月でだいたい2-3冊は読めることがわかりました。

朝読書のルール

① 1冊5分(切り悪い時は5分以内であれば延長可)

② 1日2-3冊

③ ジャンルはすべて違うものを選ぶ

選書の基準としてはざっくり、自分の専門分野である経済、投資、会計等から1冊、英語・翻訳に関係するものを1冊、その他どの分野でも良いものを1冊、としています。

良かった本、自分の趣味に合わなかった本などいろいろありますが、1カ月で読んだ本をご紹介していこうと思います。

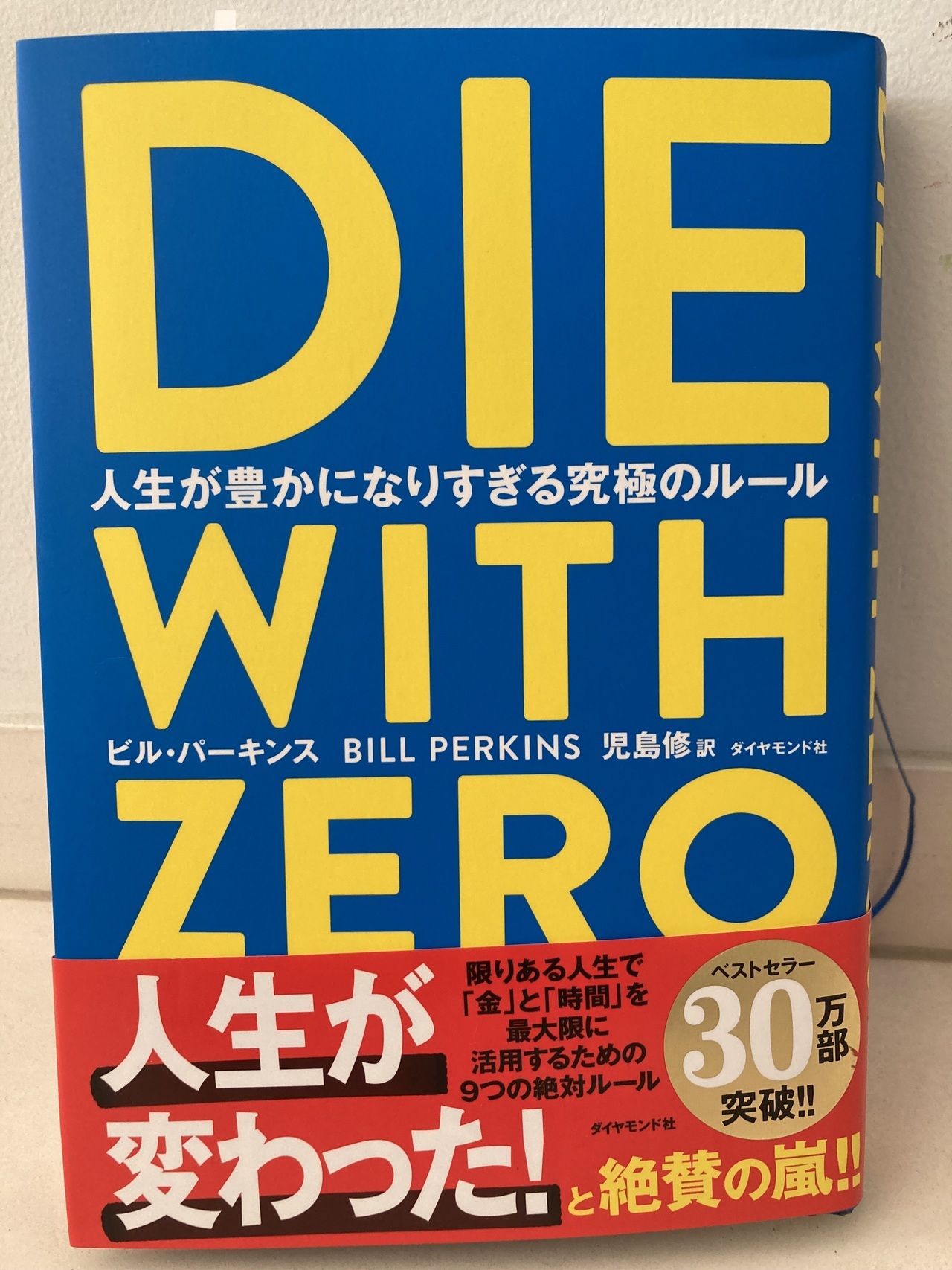

「Die With Zero」

1.「Die With Zero」 ビル・パーキンス著 児島修訳 ダイヤモンド社

初版が2020年9月ですが、2024年6月時点で20刷、累計30万部を超えるヒットとなっている「Die With Zero」。お金の先生をする者としてはやっぱり読んでおかなきゃ!ということで購入。初めに申し上げておくと、この本はDie with zeroのためにどういう資産運用・資産形成をすべきかというノウハウ本ではありません。むしろ、何に軸足を置いて生きるべきか、という点に紙面の大半を割いているので、哲学書やマインドセットに関する本と言った方が良いと思います。

金融経済教育推進機構(J-FLEC)のアドバイザーになってから、自分の強みである資産運用分野以外で、人生におけるお金との付き合い方を考えさせられるようになりました。特に、いかに資産を形成するかということと同じくらい大事なのが、いかにお金を使うか(資産を取り崩すか)ということは大事な問題だと感じます。人間はとても心配症なので、いくらでも資産があれば安心なのかもしれません。しかし、あの世に資産を持って行くことはできないのであれば、生きている間に自分の意思で資産を使う、そして取り崩していく方向にマインドチェンジが必要です。

日本には国民皆年金、国民皆保険制度が存在します。令和6年の老齢基礎年金額は月額68,000円、老齢厚生年金は標準月額報酬500万円の場合で月額165,000円です。これでは心もとないからiDeCo等で私的年金を作る、あるいはNISA等で資産のバッファを作りましょう、というのが基本的な考え方です。逆を言えば、普通に仕事をしてきて、住む家がある人は、そこから上は「安心料」という言い方もできます。

全編を通して、能動的に、生きたお金を使えるうちから積極的に使おうというのがこの本のメッセージです。後期高齢者が増えてきた親戚一同に今さらこの本を渡しても遅いかもしれないけれども、若い世代はぜひ生きたお金の使い方をしてほしいと切に思うお金の先生でありました。

繰り返しになりますが、資産運用の本ではありませんので、備えについては別の書籍をお求めください。

★★★★★