運営:有限会社ピィファ・パートナーズ

今月の本

~毎朝5分*2~3冊をご紹介していきます~

毎朝20分ほど読書の時間を作っています。もともとは1冊の本を読み終わるまで別の本を読まないタイプでしたが、そんなことをしていたら、①読みたい本だけを優先する、②積読が増える、③ジャンルが偏る、という事態に陥ってしまいました。そこで子供たちが学校で行っているように「朝読書の時間」というものを設けて、毎日少しずつでも読み進めるようにしたところ、1カ月でだいたい2-3冊は読めることがわかりました。

朝読書のルール

① 1冊5分(切り悪い時は5分以内であれば延長可)

② 1日2-3冊

③ ジャンルはすべて違うものを選ぶ

選書の基準としてはざっくり、自分の専門分野である経済、投資、会計等から1冊、英語・翻訳に関係するものを1冊、その他どの分野でも良いものを1冊、としています。

良かった本、自分の趣味に合わなかった本などいろいろありますが、1カ月で読んだ本をご紹介していこうと思います。

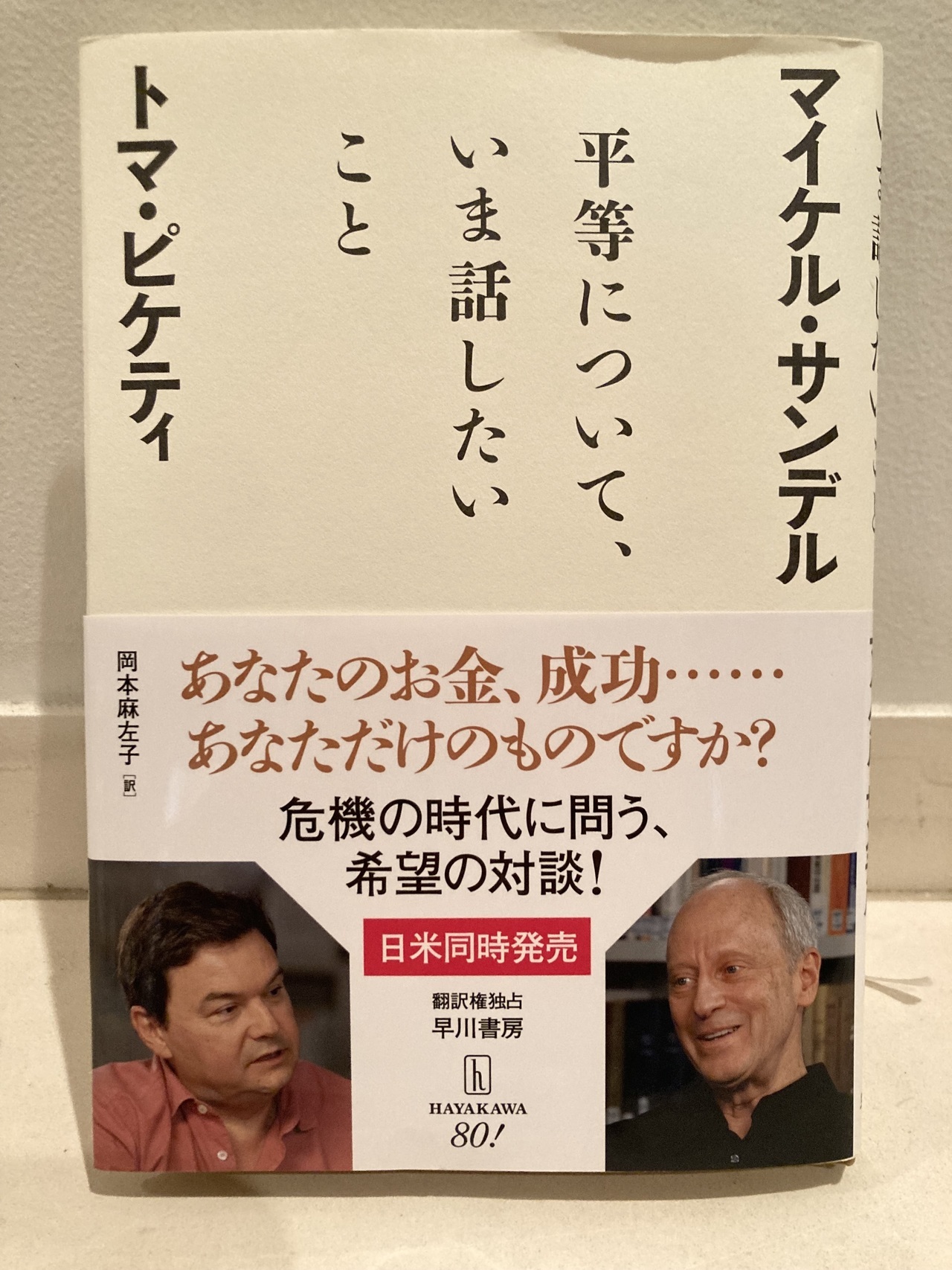

「平等について、いま話したいこと」

1.「平等について、いま話したいこと」マイケル・サンデル トマ・ピケティ 著 岡本麻左子 訳

早川書房

マイケル・サンデルとトマ・ピケティ。現代を代表する政治哲学者と経済学者(本人はそうは思っていないようですが)による対談。学歴の向上が国家の生産性を高め、国を豊かにしてきたのは紛れもない事実です。しかし、それとともに成功の捉え方が変わってきてしまい、不平等が拡大したことを憂いています。自分の成功は自分の手柄であり、取り残された人はそれにふさわしい努力を怠ったという考え方は危険だと。受験勉強でも「自分が頑張ったから●●大学に合格できた」と高らかに宣言するケースは多いですが、そもそも大学受験の機会は平等ではないという事実は無視すべきではないでしょう。早慶の合格者の75%が関東(東京、埼玉、千葉、神奈川)出身者になりました。住んでいる地域により所得、教育を受ける環境(私立、塾)が異なるのならば、国会議員でも大学の入学者でも適格者の中からくじで選んでも変わらないというロジックも頷けます。

このコメントを書いている現在、アメリカがウクライナへの軍事支援を一時中断するというニュースが出ました。ゼレンスキー大統領の「援助してくれて当たり前」という姿勢が対米関係を悪化させたという側面はあるかもしれません。ですが、世界を一国として考えるとどうでしょうか?欧州の東西中間の「ウクライナ村」は東が海に面しており、もともと津波の被害を受け易かった。だから「西」に接する村や、「アメリカ半島」にいざと言う時は助けてね、とお願いしていた。実際に津波の被害を受けた「ウクライナ村」は「このままじゃ西にも被害が行くよー、何とかしてよー」と助けを求めている。隣接する西村の村長たちは「そうだそうだ」というものの、「アメリカ村」には津波の被害は及ばず、これまでお金を出した見返りに「ウクライナ村」の利権をよこせと言う。

むろん主権国家同士の状況をこの手の話に置き換えるのは無理があるかもしれませんが、世の中は平等ではなく、その格差が広がり過ぎるとひずみが出るので是正すべきだという考え方は正しいような気がします。

サンデルとピケティが声を揃えているのは、不平等は尊厳の問題であるということ。持てる人が持たない人の時間を買うのは尊厳の問題であり、社会全体に悪影響を及ぼすと言います。資本主義は今の世の中でマシな体制であり、だから多くの国がこの体制を敷いているのだと思いますが、社会主義とは何か、平等とは何か、今一度考えてみたいと思う一冊です。

でも対談を書籍に落としたものなので、いまいち両者の良さが出ないというか、歯切れが悪いと言うか。You Tubeのサンデルの講義に比べるとちょっと迫力に欠ける。対談の書籍版というのも善し悪しの☆。

★★★★☆